�����A�����тɂ��Ă̐��T�C�g�ł��B

��Ö@�l�Вc���Ë�������

�����̃T�C�g�́A��Ö@�l�Вc���Ë������Ȃ��ďC���Ă���܂��B

���₢���킹�ɂ��܂��Ă�������̃T�C�g���������������B

�����̃T�C�g�́A��Ö@�l�Вc���Ë������Ȃ��ďC���Ă���܂��B

���₢���킹�ɂ��܂��Ă�������̃T�C�g���������������B

�����A�����тɂ��Ă̐��T�C�gHOME < �p��W

�p��W

�������Ȉ�@�̐搶�ƃX�^�b�t�����킵�Ă����b�́A���p�ꂾ�炯�ł悭������܂���ˁB

��ȋ������Ȑ��p��𗝉�����ƁA�����̎��Â����ڂ��������ł��܂����A�҂����Ԃ��ދ����܂���B

���[���������Ȃ�m�肽���l�̃R�[�i�[�ł��B

�A�s �b �J�s�b �T�s �b �^�s �b �i�s �b �n�s �b �}�s �b ���s �b ���s

�A�s

- �A�[�`���C���[

�}���`�u���P�b�g�@�ŁA�u���P�b�g�̒��S�ɂ���a�i�u���P�b�g�X���b�g�j�ɒ�������S�̂ɂ킽���Ēʂ��Ă��郏�C���[�̂��ƁB�X�e�����X�X�`�[���n�i�Ȃ��邱�Ƃ̏o�����F�̃��C���[�j�A�j�b�P���`�^���n�i���e�������`��L�������A���Â̍ŏ��̒i�K�ł悭�p������j�A�܂�����̑f�ނƂ��ăR�[�e�B���O�n�̃��C���[������A���R���I�Ɍ����邽�߂ɔ��F�A�S�[���h�F�ȂǂɃR�[�e�B���O���{���Ă�����̂�����B - ��߂�i���Ƃ��ǂ�j

�p��ł�relapse�i�����b�v�X�j�B���Â��I��������ŁA�ǏĔ����邱�Ƃ������B�K���������֖߂�ƌ������Ƃł͂Ȃ��A�V���ȕs����Ԃ��������邱�Ƃ�����B�����͕ے�̕s�ǂɂ���ċN����ƍl�����Ă���B - ���Èʁi�������j

���{���ÈʂƂ������B�{�̗͂��Ĉ�Ԋy�ɂ��Ă�����ʒu�B�ʏ�́A�������芚�ݍ��킹���ʒu����2-3mm�قNJJ�����ʒu�ł���B

- �A���O���̕��ށi�s�������Ɋւ��āj

�A���O���͑����̕s��������3��ނɕ��ނ����B- �A���O���T���F��P���W�ɂُ͈킪�Ȃ����́B

���z��̓ʉ����������̃P�[�X�ł��B - �A���O���U��1�ށF��{��P�������ΓI�Ɏ�O�ɂ���Ă��āA����{�O�����O�����ɂȂ��Ă�����́B

����ʓI�Ȋ��o�Ō����h�o�����h�̃P�[�X�ł��B - �A���O���U��2�ށF��{��P�������ΓI�Ɏ�O�ɂ���Ă��āA����{�O���͓������ɂȂ��Ă�����́B

������͍��i���̏�{�O�˂Ȃ̂ł����A���m�l�ɂ͒������̂ŃC���[�W�����ɂ����Ǝv���܂��B

�ڂ����͐���ۑ�Ǘ���������������B - �A���O���V���F���{��P�������ΓI�Ɏ�O�ɂ���Ă�����́B

����������Ƃ����Ι����̃P�[�X�ł��B

- �A���O���T���F��P���W�ɂُ͈킪�Ȃ����́B

- ��ہi���傤�j

���ȂŎ��^����邱�Ƃ��u��ہv�ƌ����B�p��ł�impression�i�C���v���b�V�����j�B�������Ȃł͒ʏ�A�A���W�l�[�g�ƌ�����ۍނ��g���B����́A���z�̃l�o�l�o�̐����Ȃ̂Ől�̂ɂ͑S�����Q�ł���B������^�ɐp�𗬂�����Ōł߂����̂��u�͌^�v�Ƃ����B - E���C��

�@�̓��ƁA�{�̓˒[���Ō����̂��u�R�����v�A�p���esthetic line�i�G�X�e�e�B�b�N���C���j�A������E���C���ƌ����B���̐������O�͓����ɂ�������A������������ƍl�����Ă���B - EOA�i�C�[�I�[�G�[�j

Extra oral anchorage�̗��B���{��ł͊{�O�Œ�ƌ����B�w�b�h�M���A��{�O���������u�ȂǁA�����̊O���ɂ��鑕�u�̂��Ƃ̂��Č����B - �G�b�W���C�Y�@

1926�N�AE.H.�A���O�������������}���`�u���P�b�g���u�B���݂ł���{�R���Z�v�g�͑S���ς�炸�Ɏg�p����Ă���B - MFT�i�G���G�t�e�B�[�j

�@Myo-functional therapy�̗��B���{��ł́A�؋@�\�P���Ö@�Ƃ����B���O�̋ؓ��̓��������Ɉُ킪����ƁA���̈ʒu�Ɉ��e����^���ē��L�̕s��������U������i�J���Ȃǁj�B�������Ȃł́A���u�Ŏ����������łȂ��A�Ǐ�̌����ƂȂ��Ă���ؓ��̎g�������������鎡�Â��s���B���ۂ̎��ẤA�؋@�\�P���Ö@�̃R�[�`���o���鎕�ȉq���m���S������B - ���S�i����j

�����т̒��S���i�ʏ�͑O���̒����j����݂ĉ����������̂��Ƃ������B���Ƃ��A���̉����̖ʂ́A���S�ʂƂ����B - O�����O�i�I�[�����O�j

�u���P�b�g�ƃA�[�`���C���[���Œ肷��i���F�Ƃ����j���Ɏg���A�S�������O�̂��ƁB�ʏ�͓����Ȃ��̂��g�����A�������Ƃ��ăJ���[�S�����g�p����ꍇ������B

�J�s

- �����Œ�i�����傤���Ă��j

�������Âł́A��ɓ������������ƁA�����Ăق����Ȃ�������ʂ���K�v������B�����Ăق����Ȃ����ɂ��āA��苭�łɓ����Ȃ��悤�ȑ�����邱�Ƃ��u�����Œ�v�Ƃ����B��̓I�́A�����Ăق����Ȃ����x�ɉ����āA�w�b�h�M���A�p���[�^���o�[�Ȃǂ̕t���I�ȑ��u��lj��Ŏg�p����B - �p���C���[�i�����킢��[�j

�A�[�`���C���[�ŁA���C���[�̒f�ʂ��l�p�`�ɂȂ��Ă�����̂������B���̊p���C���[���g�p����̂��A�G�b�W���C�Y�@�̍ł��d�v�ȋZ�@�ł���B�u���P�b�g�̍a���l�p�`�Ȃ̂ŁA���̒��ɂ��낢��ȕ����ɂ˂������p���C���[�����邱�ƂŁA�p�҂̎v���ʂ�̈ʒu�Ɏ��𗧑̓I�ɔz�u�����邱�Ƃ��ł���B - �P���i���Ă����j

���җl�������ŊȒP�Ɏ��O�����ł��邱�Ƃ������B�t�ɂ��������܂܂Ŏ����ł͊O���Ȃ����̂́A�Œ莮�Ƃ����B - �J���G�X

�����̂��ƁB�����ɂ�Dental caries�i�f���^���J���G�X�j�Ƃ������A���Ȃł͒ʏ헪���ĒP�ɃJ���G�X�Ƃ����B - �{�ԃS���i�������ށj

�����Ŏ��O����փS�����㉺�̎��̂����邱�Ƃ������B�}���`�u���P�b�g���u�͌Œ莮�����A�㉺�̎��ɓ����ɂ��鋸���͂���p���������Ƃ�������B���̎��ɁA�S�����Œ肵�Ă��܂��ƁA�H�����ł��Ȃ��Ȃ����莕�������ł��Ȃ��Ȃ����肵�ē��퐶���ɍ�����肪�o��̂ŁA���җl�������ŊO���Ă܂��|���邱�Ƃ��ȒP�ɂł���悤�Ȃ���������ꍇ������B�|����ꏊ�́A�Ǐ�ɉ����ėl�X�����A���̂����̂��āu�{�ԃS���v�Ƃ����B - ��ꍜ�_(apical base theory)

�u�������Ẩe���͎����x���Ă��鍜�͈̔͂Ɍ�����v�Ƃ������B����̋����w�ł͂����ނː������Ƃ���Ă���B�������A��{�}���g���A�f�B�X�g���N�V�����@���g���ƍ��͑傫���ł��邪�A������Ƃ����Ă��ׂĔ��Ŕz��ł���킯�ł͂Ȃ��B - �@�\�I�������u�i���̂��Ă����傤�����������j

�Œ莮�A�P���ɂ�����炸���u���g���������͂����Ă�����̂��u�@�B���������u�v�Ƃ����̂ɑ��āA���u���g�͋����͂��o���Ȃ����A���u����ޗ͂������͂ɂ�����@���@�\�I�������u�Ƃ����B�h�@�\�I�ɗD��Ă���h�Ƃ����@�\�ł͂Ȃ��A���җl���g�̋ؓ��̋@�\�������͂ɕϊ�����Ƃ����Ӗ��́h�@�\�h�ł���B��̓I�ɂ́A�o�C�g�v���[�g�AFKO�A�Ȃǂł���B���[���b�p�̏��������ł悭�p������B�A�����J�E���{�ł͂��܂萷��ł͂Ȃ��B - �}���g��@�i��{�j

��ꏬ�P���Ƒ���P�����v4�P�����Œ茹�Ƃ��āA�����̊g��l�W��0.2-0.25mm/���@�g�債�Đ������W�D�����������I�ɊJ���A�����ɐV�������̐V���𑣂��ď�{���̕����L������@�B�v�t���܂ł̏�{���ɑ��Č��ʂ�����B - �j���i���傤�����j

�ق������̕�����j���Ƃ����A�����̕\�ʂ�j���ʂ��B - �ߐS�i����j

���̐������i�܂��O���̖ʁj�̌������ߐS�Ƃ����B���̌����̎��̖ʂ��ߐS�ʂƂ����B

�ߐS�ʂƉ��S�ʂ̗����������āu�אږʁv�Ƃ����B  ���F�i�������j

���F�i�������j

�u���P�b�g�ƃA�[�`���C���[���~�߂邱�Ƃ����F�Ƃ����B

�ʏ�͏����ȗփS���iO-�����O�j�܂��ׂ͍��j���i���F���j���g���Ď~�߂�B- �X�Έړ�

���ɗ͂�������ƒʏ�X�ΓI�Ɉړ�����B�G�b�W���C�Y�@�ȊO�̋������u�͊�{�I�ɂ��ׂČX�Έړ��Ŏ����ړ�����������ł���B - �O�ȋ���

���o�O�ȓI�Ɏ�p�ō��̑傫����`�A�܂��͎��̈ʒu��ς��邱�Ƃ̂��ĊO�ȋ����Ƃ����B�O�ȋ����͒ʏ�A���N�ی��̑ΏۂɂȂ�B - ����

�������Ȃɂ����錟���ɂ́A�u��ہv�i����͌^�����̂ɕK�v�ł��j�A�����g�Q���ʐ^�i���ʑ��A���ʑ��A�{���̃p�m���}���A���̃����g�Q�����Ȃǁj�A��ʐ^�A���o���ʐ^�A���ݍ��킹�`�F�b�N����{�ł��邪�A�K�v�ɉ����āA�{�^���H�A�ؓd�}�ACT�AMRI�Ȃǂ���邱�Ƃ�����B - �����ʁi���������߂�j

�����̙��ޖʂ̂��Ƃ�����ʂƂ����B�O���͙��ޖʂ��Ȃ��̂ŁA��[�̂��Ƃ��u�ؒ[�i��������j�v�A�����̏ꍇ�́u�듪�i����Ƃ��j�v�ƌ����B - �Œ�

�p��Ō�����Anchorage�i�A���J���b�W�j�A�d�̂��Ƃł��ˁB�������Ƃ��̓y��ƂȂ镔���ŁA��{�I�ɂ͓����Ăق����Ȃ������̂��Ƃ������܂��B�������A�����ł͐�ɓ����Ȃ������Ƃ����͍̂�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA��ɑ��ΓI�ɓ����Ă��܂��̂ł����A���u��d�g�݂�t�����邱�ƂŁA��蓮���ɂ������邱�Ƃ͂ł��܂��B - �Œ莮

�Œ莮�́u���Ă��v�Ƃ����̂́A�p��ł�Fixed�̈Ӗ��ł��B�܂肭�����Ă���ƌ����Ӗ��ł��̂ŁA�P���ɑ��錾�t�ł��B�����w�ɂ����Ắu�Œ�v�Ƃ͑S���Ⴄ�Ӗ��Ŏg�p���܂��B - ���������

���z�I�Ȋ��S�����̙������u���z��������v�Ƃ���ƁA�����̙����͌����ė��z�I�ɂ͂Ȃ蓾�܂���B���̑傫���A�`�A�傫���̃o�����X�A���Ƃ̊W�A���ꂼ�ꂪ���̌ł܂�Ȃ̂ŁA�G�ɕ`�����悤�ȗ��z�������ł���킯�ł͂���܂���B�^����ꂽ�����̒��ōő�̃p�t�H�[�}���X�������������̂��u����������v�ŁA�������Â̖ڕW�ƂȂ�܂��B  ���уt�b�N

���уt�b�N

���F���̐�[�ɏ����ȃt�b�N�����炩���ߕt���Ă�����̂ŁA�S�����|�������ʒu�Ɍ��F�����邾���ŁA�{�ԃS���p�̃t�b�N���ݒu�ł���̂ŁA�悭�p������B

�ł����o�܂͓�ł����A�����炭���т���Ƃ����l�̃A�C�f�A���i�Ȃ̂��Ǝv���܂��B

�����炭���W�o�^�A�������͓���������̂��Ǝv���܂����A�C�O�ł��uKOBAYASHI hook�v�Œʂ��܂��B

�T�s

- ���̈ړ��i���������ǂ��j

����P���ɉ����ƌX�ΓI�Ɉړ����܂��B��蕽�s�ړ��I�ɓ��������Ƃ����̈ړ��ƌ����܂��B�^�̎��̈ړ����\�ȑ��u�́A�G�b�W���C�Y�@�ł��B - �O���i�����j

�O���̕\���̕�����O���ƌ����܂��B - �f�f�i����j

�������ʂ͂��ē������o�����Ƃ�f�f�ƌ����܂��B - �V���`�o�b�N

���C���[�̍ʼn��S���ɂ킸���Ɏc�����������A�܂�Ȃ��邱�Ƃ��V���`�o�b�N�ƌ����܂��B���C���[���O�ɂ���Ă��Ȃ��悤�ɂ��鏈�u�ł��B�V���`�o�b�N�͂��������ǂ��Ƃ��ƁA���Ȃ������ǂ��Ƃ�������A���C���[�̃G���h�͏�ɐ܂�Ȃ���킯�ł͂���܂���B - �X�|�b�g�d�C�n��

�������m��ڐG�����A�����ɏu�ԓI�ɑ�d���𗬂����ƂŁA�M�������ċ�����n�����āA�₦�Čł܂�ۂɓ�̋�����ڍ�������Z�@�̂��ƁB�����Ԃ̍H��Ŏԑ̂�g�ݗ��Ă�Ƃ��Ɏg���n�ڂƌ����͓����B�����ł́A�o���h�ƃu���P�b�g�܂��̓`���[�u��ڍ������鎞�ɂ悭�p������B - �㑤�i���������j

���̗����̕����̂��Ƃ�㑤�Ƃ����B�����̖ʂ�㑤�ʂƂ����B - �㑤�����i�����������傤�����j

�������炷�鋸���̂��Ƃ������B - �Z�t�@���O����

����X���K�i�ʐ^�̂��ƁB�����̐f�f�ɂ͕K���K�v�ɂȂ錟�������B���̎ʐ^�Ɋ�Â��v���w��ʂ��ċߑ㋸���w�͔��W���Ă����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B1931�N�A�A�����J��Broadbent��A�h�C�c��Hofrath�ɂ���ĂقƂ�Ǔ����Ɋm�����ꂽ�B �@�B�e�K�i�����ۓI�Ɍ��܂��Ă���̂ŁA���ÑO��̔�r��A�Ǘ�̔�r���c�f�I�����f�I�ɂ��邱�Ƃ��ł���B���ɑ��ʃZ�t�@���O�����́A���オ�אS�̒��ӂŃg���[�X���s���A�e��v�����s���Ċ{��ʂƎ���̗��̓I�Ȉʒu�W��c������̂ɂ���߂ďd�v�ƂȂ�B - �Z�p���[�V����

�o���h������O�̑O���u�B���Ǝ��̊ԂɌ��Ԃ��鏈�u�̂��ƁB�o���h�͔�����̋����łł��������O��̕��i�ł����A���Ǝ������łɐڐG���Ă���Ƃ��܂��Ƃ�܂���B�����ł��炩���ߌ��Ԃ��鏈�u���K�v�ɂȂ�܂��B�����ȗփS��������A���C���[���Ȃ��č�����X�v�����O���������肵�܂��B - �Z�����g

���ƃo���h���Œ肷��Ƃ��ɗp����ڒ��܂̂��Ƃ��Z�����g�ƌ����܂��B�����̎��Â̌�A�⎕����ꂽ��킹���肷��Ƃ��Ɏg�����̂Ɠ����ł��B

�^�s

- ���S������

�����ő�ڐG�ʐςŊ��ݍ����A�ł������͂������ł���ʒu�̂��ƁB�����ł́A���S�����ʂŌ�����������m�����邱�Ƃ�ʏ�ڕW�Ƃ��Ă���B - DBS�i�f�B�[�r�[�G�X�j

Direct Bonding System�̗��B�u���P�b�g��`���[�u�Ƃ����}���`�u���P�b�g�@�̕��i�����ɒ��ڐڒ��܂ŕt������@�̂��Ƃ������B - �f�{���f�B���O

�u���P�b�g��������O������̂��Ƃ������B����ł͋@�B�I�ɑ��u�������͂������@���Ƃ��Ă���B - �g���N

�G�b�W���C�Y�@�ɂ����āA�f�ʂ��l�p�`�̃��C���[��P���ăX���b�g�ɓ���邱�ƂŁA���ɉ�]�͂��|���邱�Ƃ��g���N�Ƃ����B�P���ȋ����͂ɁA�g���N���������邱�ƂŎ��s�I�Ɉړ������邱�Ƃ��ł���i���̈ړ��j�B�G�b�W���C�Y�@�̍ő�̓����ł���B

�i�s

- ��ԙ����i�ɂ������������j

���S�����ʂƎv����ʒu�Ƃ͕ʂɁA��������ވʒu�����݂���Ǐ�B�d�ǂ̃A���O���U��1�ނ̏Ǐ�����l�ɂ����Ό�����B��������̒��S�����ʂ͉��̈ʒu�Ȃ̂ŁA���Â��i�ނɂ�āA������̈ʒu�ř��ނ悤�ɂȂ��Ă���B���Ìv���傫�����킹�錴���ɂȂ�̂ŁA�ŏ��̌����ř����ʂ̊m�F���������Ȃ��B

�n�s

- �o���h

�ʏ퉜���ɕt��������̔����ō���������O��̕��i�B�̂́A��̋������p�҂������Ń����O��Ɋ����Čʂɐ��삵�Ă������A���݂ł͗l�X�ȑ傫���ƌ`�̊����o���h���p�ӂ���Ă���A�p�҂͂��̒�����ł��K���Ȃ��̂�I��Œ�������B - �p���[�`�F�[��

O�����O���`�F�[����ɂȂ������S���B�����A�[�`���C���[�ɉ����Č�������Ƃ��Ɏg���鎖�������B - PMTC�i�s�[�G���e�B�[�V�[�j

Professional mechanical tooth cleaning�̗��B���ȉq���m���A���̋@����g�����̕\�ʂ����S�ɃN���[�j���O���邱�ƁB�ʏ�̃u���b�V���O�ŏ����ł��Ȃ����̕\�ʂ̃o�C�I�t�B�������������邱�ƂŁA�����\�h�A�����a�\�h�A���F�̖h�~�Ɍ��ʂ�����Ƃ���Ă���B�������ÏI����Ɏ�ƌ��ʓI�ł���B - �t�F�C�X�{�E

�w�b�h�M���A�l�b�N�o���h�Ȃǂ̊{�O�Œ葕�u�Ƒg�ݍ��킹�ŗp����P���̃��C���[�B���̂Ȃ��ɓ��镔�����u�C���i�[�{�E�v�A���̊O���ɂ���t�b�N�̕������u�A�E�^�[�{�E�v�Ƃ����B - ��������

�}���`�u���P�b�g�@���I�ɉ��p����ꍇ��A���������u�ŕ����I�Ɏ������ꍇ�̋����������B�������A���Nj����ƌ����ꍇ������B - �v���C���[

�����ŗp���郏�C���[����X���H����Ƃ��ɗp����y���`�^�̓���̂��ƁB ���C�g���C���[�v���C���[

���C�g���C���[�v���C���[

�A�[�`���C���[�̋��Ȃɗp�����ׂ̍��v���C���[�B

�ʏ�Б����l�p���^�A�Б����~���^�����Ă��� �X�i�u�m�[�Y�v���C���[

�X�i�u�m�[�Y�v���C���[

�t�F�C�X�{�E��p���[�^���A�[�`�ȂǂɎg��0.7mm�ȏ�̑������C���[�����Ȃ���̂Ɏg���v���C���[�B�`�̓��C�g���C���[�v���C���[�ɂ悭���Ă��邪�S�̓I�ɑ����ł��Ă���B �c�C�[�h�v���C���[

�c�C�[�h�v���C���[

�p���C���[�Ƀg���N��t�^����Ƃ��Ɏg���v���C���[�B

���C�g���C���[�v���C���[�ƈႢ�A�����Ƃ��l�p���̌`�����Ă��āA�p���C���[����������ƕ߂܂��ĔP��������₷���Ȃ��Ă���B �z�[�v���C���[

�z�[�v���C���[

�J���m�n�V�̂�������ɂȂ��Ă���v���C���[�B

�A�[�`���C���[�����̒��ɓ��ꂽ��A�V���`�o�b�N��������A���F����P������Ɨl�X�ȗp�r�Ŏg���� ���[�e�B���e�B�[�v���C���[

���[�e�B���e�B�[�v���C���[

�z�[�v���C���[�̐���Ȃ��ăA�[�`���C���[�̍ʼn��S�������݂͂₷�������v���C���[�B

�z�[�v���C���[�Ɠ����悤�Ȏg����������B �G���h�J�b�^�[

�G���h�J�b�^�[

�Z�b�g�����A�[�`���C���[�̍ʼn��S�����J�b�g���邽�߂̃��C���[�B�A�[�`���C���[�́A�Z���ƍŌ���̎��̃R���g���[���������Ȃ��Ȃ�̂ŁA�������߂ɂ��ē���Ď��Â̍Ō�ŃJ�b�g����B���̂��߂ɂ͕K�{�̃v���C���[�B �s���J�b�^�[

�s���J�b�^�[

���F���̂悤�Ȕ��ɍׂ����C���[���J�b�g���邽�߂̃v���C���[�B �^�C�j���O�v���C���[

�^�C�j���O�v���C���[

���F����P�邽�߂̐�p�̃v���C���[�B

���ɂ�������Ƃ���A���I�Ɍ��F����Ƃ��ɗp����ƕ֗��B �X���[�W���[�v���C���[

�X���[�W���[�v���C���[

�������C���[�̐�[���Ȃ��邽�߂̓���ȃv���C���[�B �o���h�����[�r���O�v���C���[

�o���h�����[�r���O�v���C���[

�o���h��������P������Ƃ��Ɏg����p�̃v���C���[�B

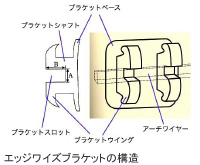

- �u���P�b�g

�}���`�u���P�b�g�@�ŗp���鎕�̕\�ʂɕt���鏬���ȃ{�^���^�̕��i�̂��ƁB

�y�ގ��z

��{�̓X�e�����X�X�`�[�����B�������A���݂ł́A�X�e�����X�X�`�[���̃u���P�b�g�͂��܂�g���Ă��Ȃ��i���ɓ��{�ł́B�A�����J�ł͖����ɋ��������嗬�B������p���������ƍl���邩�ւ炵���ƍl���邩�̍������̈Ⴂ���낤�Ǝv���j�B�Z���~�b�N�X�A�G���v���A�R���|�W�b�g���W���A�W���R�j�A�ȂǗl�X�ȓ����n�̃u���P�b�g���o�ꂵ�Ă���B�����A�u���P�b�g�̑f�ނ́A�_�炩�����Ă������Ȃ����A�����������Ƃ����͔̂��Ɋ댯�ł���B�Z���~�b�N�X��W���R�j�A�̂悤�Ȍ����f�ނ����ƐڐG����ƁA���̕��������Č������菝���t�����肷��B�Z���~�b�N�X�u���P�b�g���o�ꂵ���Ƃ��ɂ͔��ɂ��Ă͂₳�ꂽ�̂ł��邪�A���Ăł͑i�ׂ��������A���ՂȎg�p�͖��ł���ƍl�����Ă���B�댯�̂Ȃ��悤���S���Ď��Â���ɂ́A���i�̂��鋸������Ƃ悭���k���������悢���낤�B

�y�\���z

�y�\���z

���ƐڐG����ڒ��ʂ̂��Ƃ��u���P�b�g�x�[�X�A�����̍a���u���P�b�g�X���b�g�A�u���P�b�g�X���b�g���x���钌�̕������u���P�b�g�V���t�g�A���F�̂��߂̒܂̕������u���P�b�g�E�C���O�Ƃ����B�X���b�g�͒����`�ɍa�����Ă��āA�Ԍ����������s���������`�ɂȂ��Ă���B�ʏ���{�ŗp����u���P�b�g�́A0.018�C���`��0.025�C���`�ƂȂ��Ă���i�搶�ɂ���Ă�0.022�C���`��0.028�C���`�̋K�i���̗p���Ă���Ƃ��������j�B

�y�ʒu�z

�u���P�b�g�����ɕt����ʒu���A�u���P�b�g�|�W�V�����Ƃ����B����ɂ��ǂ̈ʒu�ɕt���邩�W���I�Ȉʒu�͂����悻���܂��Ă���B��{�I�ɂ͎��ʂ̒����ɕt����̂ł��邪�A���̐�[����̏㉺�I�Ȉʒu�i�u���P�b�g�n�C�g�j�A�����ɑ���p�x�i�u���P�b�g�A���M�����[�V�����j�́A���̑傫����`�A�Ǐ�ɂ���Ĕ����ɕω������ĕt����B�u���P�b�g�|�W�V�������ǂ����邩�͂Ȃ��Ȃ������[�����ŁA�������Ȉ�̗͗ʂ̔������炢�͂����ō����t���A�ƌ����Ă��ǂ����낤�B - �X����

�����̌����f�f�̌��ʁA���Âɂ͑�ʂ̌��Ԃ��K�v�ł���Ɣ��f���ꂽ�Ƃ��A�X�I�ɉi�v�������Č��Ԃ���邱�ƁB�h�X�I�h�Ƃ������t���A���Ղɔ������Ă���悤�Ȍ����^���邽�߁A�ŋ߂ł́u�K�v�����v�ƌ����邱�Ƃ�����B�ʏ�́A�㉺���E�̑�ꏬ�P�������邪�A�Ǐ�⎕�̏�Ԃɂ���ėl�X�Ȕ������ʂ��I���B  �x�b�O�@

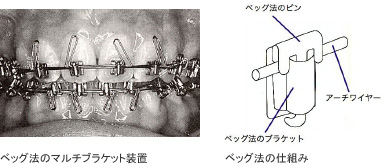

�x�b�O�@

�}���`�u���P�b�g�@�̈��B

�I�[�X�g�����A��Begg���l�������@�B

Begg��Angle�̒�q�Ȃ̂����A�I�[�X�g�����A�ɋA����Ǝ��ɂ��̕��@���J�����A�G�b�W���C�Y�@�ɂ͔w�������܂����B�����炭�ABegg�́A�����̋������Âɂ͕X�����͔������Ȃ��Ƃ������������Ă����̂ŁA�����̔��_�Ɋ������܂�Ȃ����߂ɂ́A�Ǝ��̑��u�Ŏ��Â��������悢�ƍl�����̂�������܂���B

���̕��@�́A���{�ł��ꎞ���͂��Ă͂₳�ꂽ����������̂ł����A�p���C���[���g���Ȃ��̂Ńg���N�������ɂ����A�������̃u���P�b�g�����Ȃ��Ȃǖ��_�������A���Ǎ��ł͂قƂ�Ǎs���Ă��܂���B

���̕��@�Ɋւ�����{�̊w������U���Ă��܂��܂����B�����A�ꎞ���z������B�Ƃ��āA���e�[�i�[�̃f�U�C����Begg type�ɂ͖��O���c���Ă��܂����A�s���J�b�^�[�Ƃ����v���C���[�́A���������̓x�b�O�@�Ō��F�̎��Ɏg���s�����O���Ƃ��̓���ŁA�����ɂ́h�s���@�A���h�@���K�`���[�J�b�^�[�h�Ƃ������̂Ȃ̂ł����A�ȗ����āu�s���J�b�^�[�v�Ə̂��Ă��܂��B������x�b�O�@�̖��c�Ƃ�����ł��傤�B- �ے�i�قĂ��j

�ے�Ƃ́A�u�������Âɂ���Ĉړ����������邢�͊{�����̏�Ԃɕێ������A�V���Ɋl���������������̂܂܈���h���邱�Ɓv�������B���������Ái���I���Áj�Ɠ������炢�d�v�ȋ������Ẩߒ��̈�ƍl�����Ă��܂��B

�ے�̂��߂Ɏg�����u�̂��Ƃ��A�ے葕�u�i���e�[�i�[�j�ƌ����܂��B�����̏ꍇ�͉P����Begg type�Ƃ�Hawley type�Ƃ����A�l�H���̕���������ʂ������ꎕ�̂悤�Ȍ`���������u���g���̂ł����A�����Ƀ��C���[������v���[�g��ڒ����ČŒ莮�ŕے肷��ꍇ������܂��B�ے肪���낻���ɂȂ�ƁA��߂肪�����₷���Ȃ�܂��B

�}�s

- �ۃ��C���[

�f�ʂ��~��̃A�[�`���C���[�B���Â̏����̒i�K�Ŏg�p����邱�Ƃ������B�g���N�������邱�Ƃ͏o���Ȃ��B - �͌^

��ۂɐp�𗬂�����Ōł߂����̂������B�������Ȃł͂����7�p�`�܂���6�p�`�̑��t���Đf�f�p�͌^�Ƃ���̂��ʗ�B���̍ہA��̒�ʂƙ����ʂs�ɂ��č쐻����̂ŁA���s�͌^�Ƃ����B

���s

- �����O��

�e���W���̂��ƁB���̒l���傫���ƈ��̘c�݂ɑ��ĉ��͂����傷��B�������Ȉ�́A�ΏۂƂȂ鎕�ɓK�ȗ͂������悤�ɁA���C���[�̍ގ���ς�����A���[�v�Ȃǂ��`�������肵�čׂ��Ȓ��߂����Ă���B

���s

- ���W��

���Ȃŗǂ��p������v���X�`�b�N�n�̑f�ނ̈�B���e�[�i�[�̃v���X�`�b�N���������W�������A�u���P�b�g�����ɐڒ�����Ƃ��̑f�ނ����W���ł���B���̑��A���Ȃł͒����̏C���Ɏg���f�ނ���ꎕ�̑f�ނ����������W���ŏo���Ă���B - ���x�����O

�}���`�u���P�b�g�@���n�߂��Ƃ��ɍs�������ёS�̂̕������̂��Ƃ������B�������ẤA������x�����т̊T������������A�������̃O���[�v�Ɏ����ē������Ă����Ƃ�����@���Ƃ邽�߁A�e�����S���o���o����Ԃ��Ǝ��Â�i�߂邱�Ƃ��ʏ�͏o���Ȃ��B���������ă��x�����O�������ɑ��₩�ɍs�������A���Â�i�߂��ŏd�v�ȃ|�C���g�ƂȂ�B - �M���

�㈫�K�ȁA�c���������Ȃƌ����Ƃ�������B�����́A��������ނƂ����O�ɏo���ď�̎��s�Ɛ�ŁA������������悤�ɂ��ĐېH�����^�����s���B�������G�o���Ă���Ƃ₪�ĐېH�����̎���͎��ɂȂ�̂ŁA����ɐ�͑O�ɏo���Ȃ��Ȃ�̂����R�Ȃ̂ł��邪�A���̐ېH�����^���̓]�������܂��s���Ȃ��ꍇ�A��ɐオ�O�ɏo�����̏�Ԃ��c�邱�ƂɂȂ�B���̏�Ԃ��A�M��Ȃƍl�����Ă���B�オ���������o�����߁A�O�˂��N������J�����������肷��B - ���[��

��̋�����ڍ�����Ƃ��A���̋��������Z�_���Ⴂ�������A���Ԃɗn�����Čł߂Đڒ�������Z�@�̂��Ƃ��l���i���[���j�Ƃ����B�o���h�ƃ��C���[��ڍ�����Ƃ���A���C���[���m�A���C���[�ƃt�b�N�̐ڍ��ȂǂɎg���B�����ł͑�ɌŒ肹���Ƀt���[�n���h�ōs�����Ƃ������A���̏ꍇ�́A���݃��[���Ƃ����B�������Ȉオ�g�ɂ��Ȃ�������Ȃ���{�I�Ȏ�Z�̈�ł���B

���s

- ���C���[�K�[�h

�u���[�X�����[�t�Ƃ������B�u���P�b�g��C���[�̓ʉ������ɘa���邽�߂̎����B���b�N�X��V���R���ŏo���Ă���B���Ƀ}���`�u���P�b�g�@���n�߂�1-2�T�Ԃ́A�O��z�b�y�^�̓����̔S����ɂ߂₷���̂ŁA���C���[�K�[�h���p������B